История села, запечатленная в людях, событиях, фактах, словно сквозь призму десятилетий…

13:00

22 июня 2025

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

Запинить

Лайкнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Отправить

Поделиться

"… история своего прошлого - не только потребность каждого мыслящего ума, но и существенное условие сознательной деятельности человека. Вот поэтому каждый из нас должен быть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином…"

Василий Ключевский -

русский историк, философ.

Во времена советской эпохи о прошлом сел и поселков, что раскинулись на землях бывшей Автономной республики немцев Поволжья, предпочитали умалчивать. Но ведь у этих мест богатая, самобытная история! И я, по мере сил, постараюсь восполнить этот пробел, поведать о прошлом и настоящем станции Паницкая. Пусть этот исторический экскурс станет данью памяти, сотканной из воспоминаний, рассказов и бесед с очевидцами той далекой поры, из пожелтевших страниц журналов "Волга", "Степные просторы" и других изданий 1990-1993 годов.

Первые упоминания о селе Паницкое (назовем его так) относятся к заре прошлого столетия и, вероятнее всего, связаны с преобразованиями в сельском хозяйстве, вызванными столыпинской земельной реформой. Именно тогда, из раскинувшейся неподалеку крупной немецкой колонии Норка (на начало века - 11 тысяч душ), зажиточные немецкие колонисты стали выделяться, основывая свои хутора, дабы перевести земледелие на капиталистические рельсы. Стоит отметить, что хозяева этих хуторов мыслили масштабно и дальновидно. Уже тогда они широко применяли современные достижения науки и техники: молотилки, сеялки, жатки, двигатели внутреннего сгорания и прочие новинки. А это требовало не просто физически крепких работников, но и грамотных, умелых специалистов, "машинистов", как их тогда величали. Заботились о медицинском обслуживании, создавали достойные бытовые условия. Все эти меры позволили значительно повысить производительность труда, а значит, и урожайность, и качество сельскохозяйственной продукции. Тому свидетельство - легендарные саратовские мукомолы братья Шмидты, Борель, Рейнеке, которые буквально нарасхват брали всю пшеницу, выращенную на местных полях. А уж эти люди знали толк в хлебе! Важно отметить, что владелец этого хутора был не собирательным образом кулака-мироеда, а скорее заботливым и умелым хозяином. Именно о немецких колонистах, об их хозяйствах В.И. Ленин в своем труде "Развитие капитализма в России" отзывался как о примерных, образцовых. Как показывает история, жители хуторов отнеслись к революции 1917 года вполне лояльно, встретив преобразования с энтузиазмом. В 1922 году в селе появился первый трактор марки "Фордзон", родом из Североамериканских Штатов. Это маленькое техническое чудо, мощностью в 16 лошадиных сил, произвело настоящий переворот в сознании людей: они поверили в новую власть. А в конце 20-х годов на бывших полях хутора было образовано коллективное хозяйство, нареченное "Rote fanhe" (Красное Знамя). Следует отметить, что процесс коллективизации здесь прошел не столь насильственным путем, как в остальной части Саратовской области. Были сохранены кадры, уцелели специалисты, остались те же технологии и производственная база. Уже к середине 30-х годов колхоз достиг своего расцвета. Выращивали преимущественно зерновые культуры: пшеницу, ячмень, просо, овес и другие. Развито было садоводство и бахчеводство. Скупые строки архивных документов доносят до нас атмосферу тех лет: машинист Валек за ночь в поле, при свете костра и факелов, совершил ремонт поршневой двигателя трактора "Катерпиллер 48/60", за что был награжден валенками с калошами. Сейчас, спустя 90 лет, хочется сказать тому далекому, неизвестному Вальку: "Машинист Валек, твой добросовестный поступок сродни подвигу!" Но размеренный ритм жизни этих простых сельских тружеников в одночасье разрушила война. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года Республика Немцев Поволжья была упразднена, а все лица немецкой национальности, включая жителей колхоза "Красное Знамя", подлежали депортации в отдаленные районы страны. На сборы было отведено всего 24 часа. Как свидетельствуют документы того времени, более 20% выращенного урожая было потеряно. О правомерности этого решения я судить не берусь, оставим этот вопрос профессиональным историкам. Во всяком случае, документального подтверждения о причастности к подготовке диверсий в архивах нет. Об этом же заявила пресс-секретарь областного управления Бреус Татьяна Викторовна, добавив, что вопрос требует тщательного изучения.

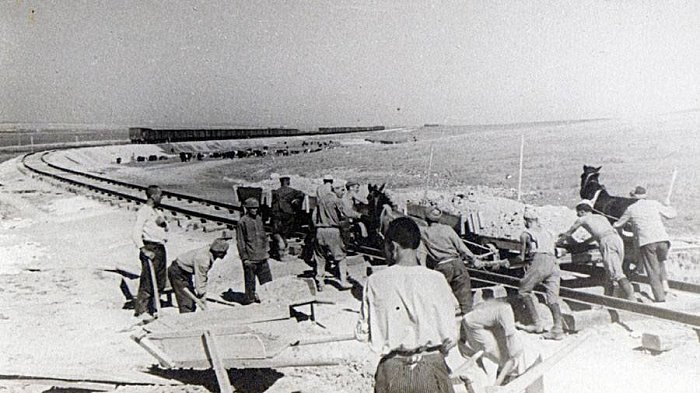

С началом Великой Отечественной войны жизнь резко изменилась. Обстановка на фронтах вносила свои коррективы. 23 января 1942 года на очередном заседании ГКО (Государственный Комитет Обороны) было принято решение о строительстве рокадной железной дороги Сызрань-Сенная-Саратов-Петров Вал. Осуществление этого строительства было поручено ГУЛЖДС (Главное управление лагерей железнодорожного строительства). Начальником строительства был назначен генерал-майор инженерных войск Гвоздевский Г.Ф. Для этого с западного, строящегося тогда, участка БАМа был снят весь спецконтингент, включая обслуживающий персонал. Вместе с подразделением охраны прибыл и сержант Смышляев Федор Григорьевич, 1916 года рождения. Весь период войны он осуществлял охрану ОЛП-6 на станции Паницкая. За свой "ратный труд" в годы войны он был удостоен боевых наград - ордена Красной Звезды и медали "За боевые заслуги", а также звания "Отличник военизированной охраны ГУЛАГ НКВД". Было и такое звание.

Калабина Екатерина Григорьевна, 1912 года рождения, тоже одна из жительниц станции Паницкая, рассказывала, как во время бомбежки Сталинграда в августе 1942 года ей пришлось вывозить из 5-ой промколонии политических заключенных вместе с личными делами и секретными документами на левый берег Волги. На её глазах было совершено чудовищное преступление - летчиками немецкой авиации был потоплен пароход "Сталин" с детьми на борту.

Скудное питание, отсутствие надлежащей медицинской помощи, тяжелые условия труда приводили к высокой смертности среди заключенных. Вот как вспоминала старейшая жительница села Богданова Евдокия Николаевна, 1917 года рождения, работавшая поваром в дивизионе охраны: "До сих пор в памяти сохранилось страшное и ужасное зрелище не для слабонервных. Вблизи села Французен (с. Первомайское) один из оврагов был заполнен телами умерших заключенных. Туда, по-видимому, свозили для захоронения". Помимо заключенных, на строительстве работали и военные строители 10-й саперной армии, дислоцированной в г. Саратов. Упоминаемая мною Богданова Е.Н. неразрывно связана с историей строительства этой магистрали. Сама она, как бы сейчас сказали, ровесница революции, родилась в большой крестьянской семье в селе Суворово Красноармейского района. Отец - простой сельский кузнец. В 1937 году он был арестован, и только в 1957 году пришло известие, что он был расстрелян и признан невиновным. С началом строительства ей удалось устроиться поваром в дивизион охраны. Она считала это большой удачей. Бойцы охраны тоже испытывали недостаток обмундирования и продовольствия. Как рассказывала Евдокия Николаевна, работать приходилось много, почти круглосуточно, пищу для караулов нужно готовить постоянно. Рассказывала, только приляжешь в землянке отдохнуть, как уже командир взвода будит и тормошит: "Дуня, давай вставай, смену уже кормить надо". И так постоянно, круглые сутки. Бывали иногда случаи, когда немецкие самолеты облетали над расположением так низко, что можно было видеть лицо пилота. Но, надо сказать, он не обстреливал и никакого вреда не причинял. Скорее всего, ради любопытства. Командир дивизиона запрещал открывать огонь. Да и что сделает боец против него с русской трехлинейкой?! Еще на линии Золотое-Рогаткино-Денгоф строились оборонительные сооружения на дальних подступах к Саратову. Это на тот случай, если враг прорвет оборону наших войск и его танки устремятся на Север, к Саратову. Но, к счастью, этого не произошло. Несмотря на все трудности и лишения, уже через 108 дней после начала строительства участок магистрали Саратов-Петров Вал был пущен в эксплуатацию.

Труженик тыла, ветеран железнодорожного транспорта, тоже старейшая жительница Паницкой, Ярославцева Александра Сергеевна, 1925 года рождения, родом из села Поповка Татищевского района, по трудовой мобилизации одной из первых начала эксплуатацию железнодорожной ветки Саратов-Петров Вал. Семнадцатилетняя Шура, тогда она была просто Еремина Шура, в составе аварийной бригады восстанавливала железнодорожные пути и сооружения, пострадавшие от налета вражеской авиации. Затем, в составе паровозных бригад, сопровождала составы в сторону Сталинграда с пополнением, вооружением, боеприпасами, иногда приходилось под бомбежкой. Всю последующую жизнь Александра Сергеевна связала с работой на железнодорожном транспорте, прошла все ступени этой сложной работы. Когда она еще была жива, мы вместе с председателем ветеранов Василием Михайловичем Рудым посетили в канун Дня Победы Ярославцеву Александру Сергеевну. Прекрасный собеседник, с ней можно было говорить часами. Рассматривая фотографии 40-50-х годов, наше внимание привлекла старая, пожелтевшая фотография дореволюционного формата на рифленом картоне. С фотографии на нас смотрел из тех далеких лет статный служака-унтер в полный рост еще той старой царской армии. Обычно на таких во все времена и держится государство. Одним словом, "за веру, царя и отечество" для таких людей это не пустой звук. Это отец - Еремин Сергей Степанович - простой сельский труженик. Но судьба обошлась с ним жестоко и несправедливо. На дворе стоял 1937 год, и за ним пришли. Только намного позже, в 50-х годах, сообщили, что он был приговорен к высшей мере наказания необоснованно. Но, тем не менее, Александра Сергеевна не затаила какой-либо обиды. Сумела сохранить оптимизм, жизнелюбие, веру в людей. Эти простые русские женщины заслуживают того, чтобы их помнили.

После завершения строительства участка Саратов-Петров Вал, земли колхоза, носившего звучное имя "Роте фаня", вдохнули новую жизнь, перейдя во владение свежеиспеченного совхоза №595. Ему была уготована высокая миссия: взращивать хлеб и овощи для нужд армии и истосковавшегося по миру тыла. Все начиналось с нуля, с чистого листа надежд. Война отгремела, и совхоз, сбросив бремя военных поставок, полностью посвятил себя сельскохозяйственному труду, приумножая богатства земли и животноводства.Калабина Екатерина Григорьевна, 1912 года рождения, тоже одна из жительниц станции Паницкая, рассказывала, как во время бомбежки Сталинграда в августе 1942 года ей пришлось вывозить из 5-ой промколонии политических заключенных вместе с личными делами и секретными документами на левый берег Волги. На её глазах было совершено чудовищное преступление - летчиками немецкой авиации был потоплен пароход "Сталин" с детьми на борту.

Скудное питание, отсутствие надлежащей медицинской помощи, тяжелые условия труда приводили к высокой смертности среди заключенных. Вот как вспоминала старейшая жительница села Богданова Евдокия Николаевна, 1917 года рождения, работавшая поваром в дивизионе охраны: "До сих пор в памяти сохранилось страшное и ужасное зрелище не для слабонервных. Вблизи села Французен (с. Первомайское) один из оврагов был заполнен телами умерших заключенных. Туда, по-видимому, свозили для захоронения". Помимо заключенных, на строительстве работали и военные строители 10-й саперной армии, дислоцированной в г. Саратов. Упоминаемая мною Богданова Е.Н. неразрывно связана с историей строительства этой магистрали. Сама она, как бы сейчас сказали, ровесница революции, родилась в большой крестьянской семье в селе Суворово Красноармейского района. Отец - простой сельский кузнец. В 1937 году он был арестован, и только в 1957 году пришло известие, что он был расстрелян и признан невиновным. С началом строительства ей удалось устроиться поваром в дивизион охраны. Она считала это большой удачей. Бойцы охраны тоже испытывали недостаток обмундирования и продовольствия. Как рассказывала Евдокия Николаевна, работать приходилось много, почти круглосуточно, пищу для караулов нужно готовить постоянно. Рассказывала, только приляжешь в землянке отдохнуть, как уже командир взвода будит и тормошит: "Дуня, давай вставай, смену уже кормить надо". И так постоянно, круглые сутки. Бывали иногда случаи, когда немецкие самолеты облетали над расположением так низко, что можно было видеть лицо пилота. Но, надо сказать, он не обстреливал и никакого вреда не причинял. Скорее всего, ради любопытства. Командир дивизиона запрещал открывать огонь. Да и что сделает боец против него с русской трехлинейкой?! Еще на линии Золотое-Рогаткино-Денгоф строились оборонительные сооружения на дальних подступах к Саратову. Это на тот случай, если враг прорвет оборону наших войск и его танки устремятся на Север, к Саратову. Но, к счастью, этого не произошло. Несмотря на все трудности и лишения, уже через 108 дней после начала строительства участок магистрали Саратов-Петров Вал был пущен в эксплуатацию.

Труженик тыла, ветеран железнодорожного транспорта, тоже старейшая жительница Паницкой, Ярославцева Александра Сергеевна, 1925 года рождения, родом из села Поповка Татищевского района, по трудовой мобилизации одной из первых начала эксплуатацию железнодорожной ветки Саратов-Петров Вал. Семнадцатилетняя Шура, тогда она была просто Еремина Шура, в составе аварийной бригады восстанавливала железнодорожные пути и сооружения, пострадавшие от налета вражеской авиации. Затем, в составе паровозных бригад, сопровождала составы в сторону Сталинграда с пополнением, вооружением, боеприпасами, иногда приходилось под бомбежкой. Всю последующую жизнь Александра Сергеевна связала с работой на железнодорожном транспорте, прошла все ступени этой сложной работы. Когда она еще была жива, мы вместе с председателем ветеранов Василием Михайловичем Рудым посетили в канун Дня Победы Ярославцеву Александру Сергеевну. Прекрасный собеседник, с ней можно было говорить часами. Рассматривая фотографии 40-50-х годов, наше внимание привлекла старая, пожелтевшая фотография дореволюционного формата на рифленом картоне. С фотографии на нас смотрел из тех далеких лет статный служака-унтер в полный рост еще той старой царской армии. Обычно на таких во все времена и держится государство. Одним словом, "за веру, царя и отечество" для таких людей это не пустой звук. Это отец - Еремин Сергей Степанович - простой сельский труженик. Но судьба обошлась с ним жестоко и несправедливо. На дворе стоял 1937 год, и за ним пришли. Только намного позже, в 50-х годах, сообщили, что он был приговорен к высшей мере наказания необоснованно. Но, тем не менее, Александра Сергеевна не затаила какой-либо обиды. Сумела сохранить оптимизм, жизнелюбие, веру в людей. Эти простые русские женщины заслуживают того, чтобы их помнили.

В середине 80-х годов исправительно-трудовая колония, вступив в кооперацию с Саратовским заводом технического стекла, преобразилась в промышленный узел. Модульные цеха, словно грибы после дождя, выросли на территории колонии, а цеха № 4 и 5 обрели новую задачу - ремонт контейнеров для перевозки хрупкого листового стекла. Сердцем производства стал основной модульный цех, оснащенный станочным парком для обработки заготовок из сверкающего хрусталя. Передовиками производства заслуженно стали отряд № 7 под командованием майора Зелинского Александра Яковлевича и отряд № 1, ведомый старшим лейтенантом Дугиным Александром Семеновичем. Их имена гремели на всю округу.

Но ветер перемен, принесший с собой рыночную стихию, безжалостно разрушил налаженные связи. 90-е годы стали суровым испытанием на прочность, периодом выживания. И все же, в период с 1986 по 1992 год, Паницкая переживала настоящий строительный бум: 35 двухквартирных домов коттеджного типа, словно жемчужины, украсили собой поселок. А в 1996-1998 годах в дома жителей пришло долгожданное голубое топливо - газ. Радость переполняла сердца!

Середина 90-х ознаменовалась кардинальной реформой в деятельности колонии. Две ключевые структуры подверглись демилитаризации: службу надзора сменили отделы безопасности, а архаичную систему охраны военнослужащими срочной службы - отделы охраны, на плечи которых возложили функции охраны и конвоирования. Эти меры не только способствовали улучшению обстановки, укреплению дисциплины и правопорядка среди осужденных, но и повысили надежность охраны объектов. В то же время окрепла социальная защищенность сотрудников уголовно-исполнительной системы: появились дополнительные выплаты и коэффициент 1:1,5 при зачете выслуги лет. И словно венец всех преобразований, руками самих осужденных на территории жилой зоны был воздвигнут храм.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Паницкая - это типичная сельская глубинка, одна из множества российских деревень, со своими радостями и горестями, проблемами и надеждами. Но она живет, дышит полной грудью, а значит, история села продолжается.

Середина 90-х ознаменовалась кардинальной реформой в деятельности колонии. Две ключевые структуры подверглись демилитаризации: службу надзора сменили отделы безопасности, а архаичную систему охраны военнослужащими срочной службы - отделы охраны, на плечи которых возложили функции охраны и конвоирования. Эти меры не только способствовали улучшению обстановки, укреплению дисциплины и правопорядка среди осужденных, но и повысили надежность охраны объектов. В то же время окрепла социальная защищенность сотрудников уголовно-исполнительной системы: появились дополнительные выплаты и коэффициент 1:1,5 при зачете выслуги лет. И словно венец всех преобразований, руками самих осужденных на территории жилой зоны был воздвигнут храм.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Паницкая - это типичная сельская глубинка, одна из множества российских деревень, со своими радостями и горестями, проблемами и надеждами. Но она живет, дышит полной грудью, а значит, история села продолжается.

Н.П. ЗАИКИН,

житель ст. Паницкая

-

9:45 1 июляОт теории к практике: форум "Знания" для молодых сотрудников госструктур прошел в Саратове

-

14:39 30 июняРабота антинаркотической комиссии: на страже здоровья и будущего

-

8:19 30 июняПросто для себя: Программа долгосрочных сбережений

-

11:00 29 июняПодвиг не забыт: в Сплавнухе открыли мемориальную доску герою СВО